銅像を元にしたイラスト:

青森在住イラストレーター七原しえさん

「降臨、咲くや姫」

「ひろさき咲くや姫」は、青森県弘前市駅前町遊歩道に建立されている銅像の「木花咲耶姫(このはなさくやひめ)」です。姫の本体は実態を持たず、津軽一円を羽衣で飛び回っています。しかし、この弘前の街中に依代(よりしろ)としての銅像があることで人々の営みを見守り、自らも安らぎ、沢山の幸福と五穀豊穣、類まれな美しい自然の恵みを与え続けてくれています。

主人公の銅像は、弘前市駅前町虹のマートの傍らに建立されています。今から50年以上前(昭和47年)に、現虹のマートの前身「弘前食料品市場協同組合」が、五穀豊穣・商売繁盛・弘前の安寧と咲き誇る桜を祈って「木花咲耶姫」の銅像を建てました。姫の見つめる先は、父の大山祇の神が祀られている「岩木山」です。春は花を咲かせ、夏は火を使って悪霊退治、秋は収穫の祝い、冬は生命の循環を整えと忙しのですが、ここへ帰ってきて街中に立って人々を眺めるのは「ほっ」と一息ついて、心安らぎ楽しいことです。

姫の周りには、たくさんの精霊・気配・神様予備軍、果ては植物の種やら実やらあらゆる生命のエネルギーが集っている。その中でも筆頭の精霊が、ここの遊歩道に植えられている枝垂桜の「さくら子」です。

☆「さくら子」が姫と活躍する物語はこちらから

神話の「木花咲耶姫」について

「古事記」「日本書紀」に登場する女神様です。日本神話の最高神のうちの一柱。国つ神(大山祇の神)の娘で、天つ神(瓊瓊杵尊)の妻、現皇室のもとになる神の「山幸彦」を産みました。天と地を結ぶ重要人物であります。

日本で一番美しく、桜の名前のもととなった神様なので、全国各地で祀られ人気が高い神様です。桜の神として有名ですが、他に農業・漁業・織物業・酒造業・海上安全・航海安全、良縁・安産の神。その他、自ら産屋に火を放って子を産んだという逸話から火の神・火山の神として富士山に祀られています。主に天孫降臨の神話の舞台の中部以南、九州などにゆかりの神社が集中しています。

昭和47年に、青森県弘前市駅前町「弘前食料品市場協同組合(現虹のマート)」の移転改築に合わせて、買い物客の憩いの場の象徴として銅像を建立。当時から始まっていた弘前市のキャンペーン「お城とさくらとりんごのまち」にちなんで「桜の化身の女神」を題材として選びました。※各地に「木花咲耶姫銅像」がありますが、それぞれ、お顔はもちろん衣装・持ち物も違います。このポーズで桜の枝をもって立っているのは弘前だけのオリジナルです。

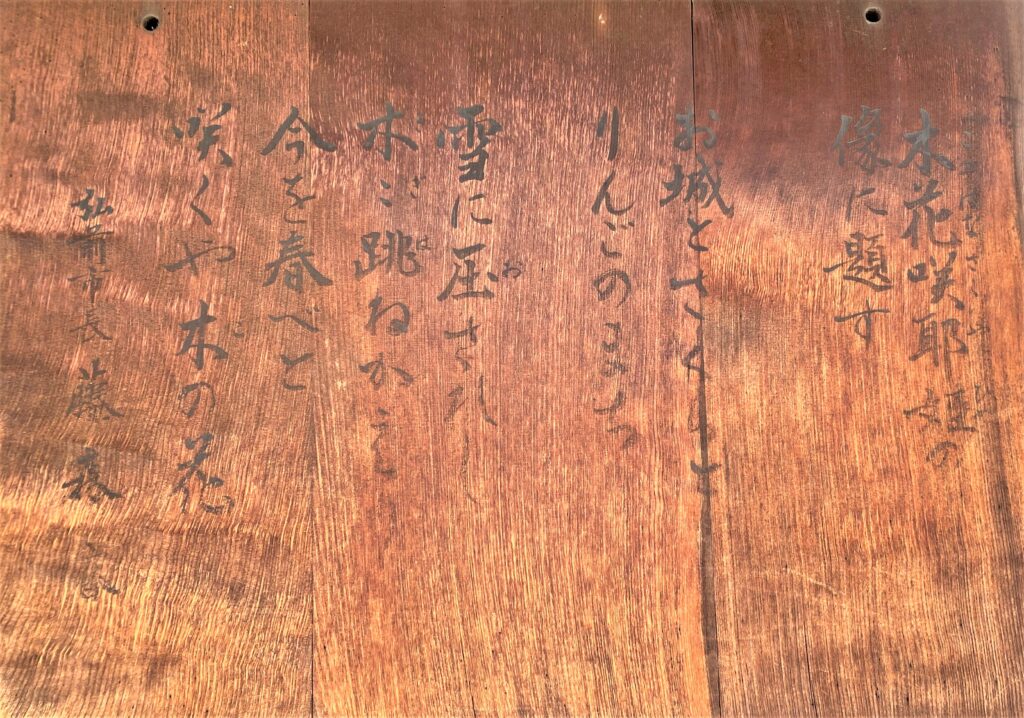

当時の市長 藤森 睿氏による題辞 です。

「木花咲耶姫の像に題す」

お城とさくらと りんごのまち

雪に圧されし 木々跳ねかえり

今を春べと 咲くや木の花